Dekoloniale Debatten in der Bildungsabteilung: Risse, Brüche, Widersprüche, Widerstand und Heilung

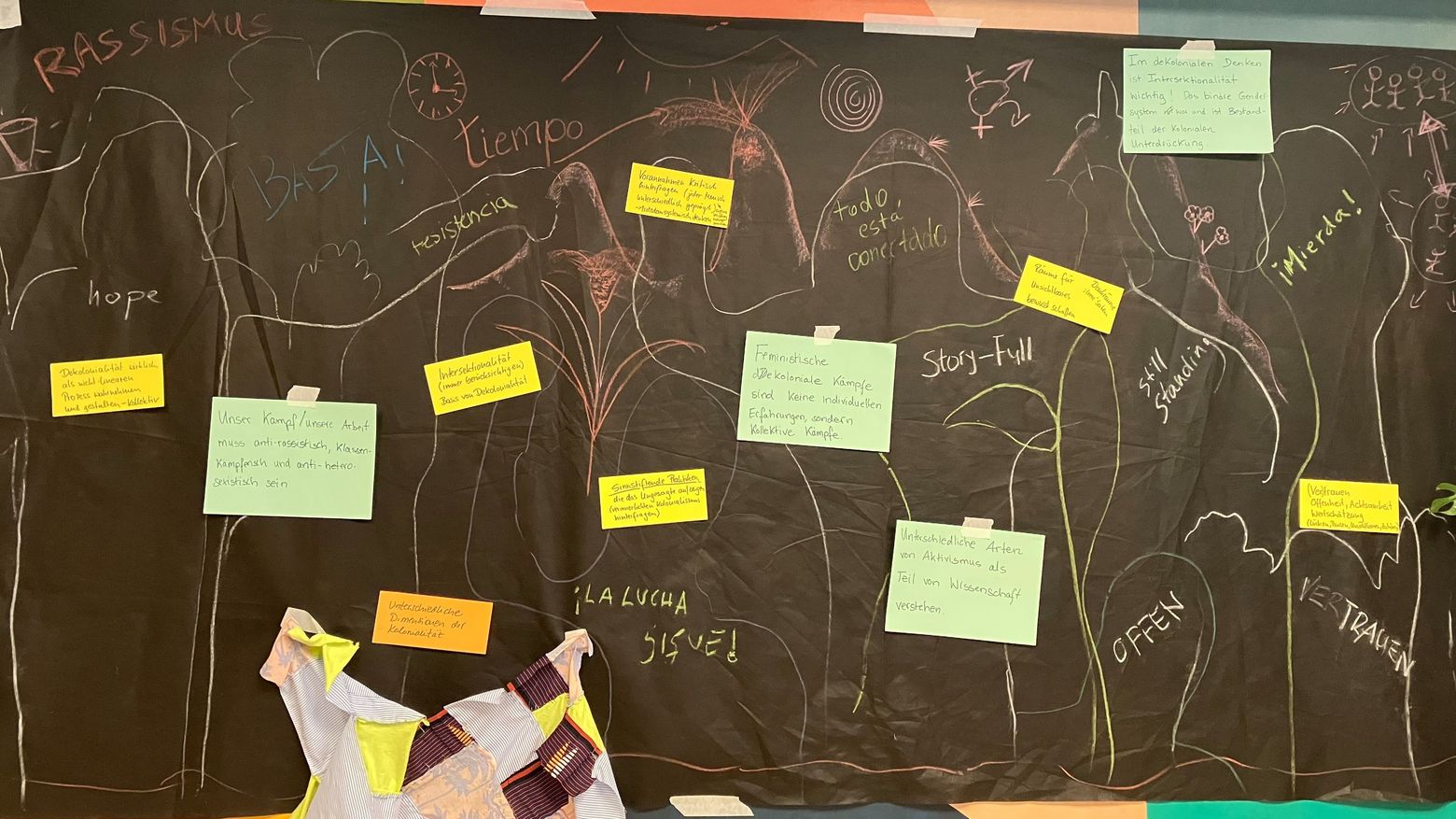

In unserem ersten Blogbeitrag haben wir über die Ausstellung „Gegen den Strich“ im neurotitan im Haus Schwarzenberg berichtet, nun geht es weiter mit dem „DecolonialLab“. Vom 6. bis 8. November 2024 fanden sich Kolleg*innen aus der Bildungsabteilung von Brot für die Welt zu einem intensiven Austausch zusammen, der sich mit den Herausforderungen und Chancen dekolonialer Perspektiven in der Bildungsarbeit beschäftigte. Im sogenannten „DecolonialLab“ setzten sich die Kolleg*innen mit den komplexen Fragestellungen auseinander, die dekoloniale und postkoloniale Diskurse aufwerfen – und dabei wurde eines klar: Dekolonialität ist kein Thema, das man einfach „durchlernen“ kann. Vielmehr handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der sowohl individuelles als auch kollektives Engagement erfordert.

Dekoloniales Denken als Lebensphilosophie

Im Rahmen des Labs begleiteten uns zwei wichtige Partner*innen auf diesem Weg: die Kubanerin Ailed Aquino Villalba, Theologin und Sozialwissenschaftlerin, die am oikos-Institut in Dortmund arbeitet, sowie die afro-brasilianische Aktivistin, promovierte Kulturwissenschaftlerin und Theologin Silvia Regina de Silva Lima, die in Costa Rica lebt und dort das Departamento Ecuménico de Investigaciones leitet. Beide brachten nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch ihre praktischen Erfahrungen ein. Durch ihre Impulse wurde deutlich: Dekoloniales Denken ist mehr als ein theoretisches Konzept – es ist eine Lebensphilosophie, die im persönlichen und gesellschaftlichen Handeln verankert sein muss.

Dekolonialität erfordert eine umfassende Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, den eigenen Privilegien und den kolonialen Strukturen, die unser Denken, Handeln und unsere Gesellschaft bis heute prägen. Die Vorstellung, dekoloniales Denken könne ein „nice to have“ für Menschen aus dem Globalen Norden sein, wurdeals Trugschluss entlarvt. Dekoloniale Perspektiven sind für viele Akteur*innen lebenswichtig und stellen den Motor dar, um sich aus den Fesseln postkolonialer Verhältnisse zu befreien.

Die Frage nach der eigenen Positionierung

Im Verlauf des Labs stellte sich immer wieder die Frage nach der eigenen Positionierung: Von welcher Position aus sprechen wir? Wer sind wir? Wer sind unsere Gesprächspartner*innen? Auf wen beziehen wir uns und auf wen beziehen wir uns nicht? Diese Fragen sind zentral, um die eigene Verantwortung im Kontext kolonialer und postkolonialer Realitäten zu verstehen.

Dekoloniale Arbeit bedeutet, sich der eigenen Verstrickungen und Privilegien bewusst zu werden. Nicht nur die Akteur*innen im Globalen Süden sind von dekolonialen Fragestellungen betroffen, sondern auch wir, die wir hier im Globalen Norden agieren. Die Neutralität, die wir in unserem Denken und Handeln oft annehmen, ist in Wirklichkeit das Ergebnis von (epistemischer) Kolonialisierung und hegemonialen Wissenssystemen, die uns geprägt haben.

Verschiebung des Diskurses: Von Defiziten zu Widerstandsnarrativen

Ein zentraler Aspekt der Diskussion war auch die Verschiebung des Diskurses von einem defizitären Blick auf Marginalisierte hin zu einem Sprechen der Subalternen – wie es die indische Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak formuliert. Das bedeutet, nicht nur die Erfahrungen und Perspektiven in den Vordergrund zu stellen, sondern auch die Widerstandspraktiken und alternativen Lebensweisen, die aus diesen Erfahrungen hervorgegangen sind.

Das Thema Widerstand zog sich wie ein roter Faden durch das Lab. Widerstand gegen koloniale Strukturen, aber auch widerständige Praktiken für ein besseres Leben. Diese Widerstandserzählungen sind nicht nur inspirierend, sondern auch notwendig, um positive Veränderungen in einer Welt herbeizuführen, die von tiefgreifenden Ungerechtigkeiten und Widersprüchen geprägt ist und in der die koloniale Logik der Ausbeutung noch immer vorherrscht.

Dekolonialität als Frage globaler Verwandtschaft

Die Frage, die uns Silvia Regina de Lima Silva stellte, lautete: Warum wollen wir uns mit Dekolonialität beschäftigen? Die Antwort ist vielschichtig. Vielleicht liegt es daran, dass wir erkennen, dass die traditionellen Modelle von Entwicklung und Fortschritt, die nach wie vor in vielen Diskursen vorherrschen, nicht ausreichen, um die drängenden globalen Probleme zu lösen. Vielleicht können wir von den gelebten Formen der Solidarität lernen, die uns in den Kontexten des Globalen Südens begegnen – von ihren Erfahrungen im Umgang mit Ressourcen und ihren Praktiken des Zusammenhalts.

Es ist zweifellos wichtig, die Stimmen von Aktivist*innen und Denker*innen aus dem Globalen Süden zu hören, um von ihren Perspektiven und Erfahrungen zu lernen. Im Rahmen des Labs wurde aber immer wieder deutlich, dass wir den Fokus von der reinen Wissensaneignung hin zu einer aktiven, verantwortungsvollen und gleichberechtigten Zusammenarbeit verschieben müssen. Eine solidarische Praxis setzt voraus, dass wir uns als Teil eines globalen Prozesses verstehen, in dem Machtverhältnisse neu verhandelt und gleichberechtigte Partnerschaften aufgebaut werden. Dekolonialität ist nicht nur eine Frage der Erweiterung des Kanons und der Repräsentation, sondern vor allem eine Frage des Verhältnisses zu den „Anderen“. Dabei geht es nicht nur um den „fernen Nächsten“, sondern auch um die Imaginierung einer globalen Verwandtschaft.

Dekolonialität in der deutschen Gesellschaft

Ein weiterer zentraler Punkt, der während des Labs immer wieder aufgegriffen wurde, war die Veränderung der deutschen Gesellschaft. Die Wirklichkeit einer monolithischen, weißen deutschen Gesellschaft existiert schon lange nicht mehr. Wer sich heute mit den Angeboten der Bildungsabteilung auseinandersetzt, ist Teil einer Gesellschaft, die **vielfältiger** ist als je zuvor. Diese Vielfalt ist geprägt von internationalen Erfahrungen, Hintergründen und Geschichten. Um dieser Vielfalt gerecht zu werden, muss sich auch die Bildungsarbeit kontinuierlich weiterentwickeln und dekoloniale Perspektiven ernst nehmen.

Dekolonialität als Weg der Veränderung

Dekoloniale Debatten in unserer Arbeit sind mehr als ein methodischer Ansatz oder ein theoretisches Konzept. Sie sind ein Aufruf zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung. Ein Weg, der uns auffordert, unser Denken und Handeln immer wieder in Frage zu stellen, eigene Verstrickungen zu erkennen und Widerstand gegen koloniale Strukturen als lebensnotwendige Praxis zu begreifen.

Der Austausch im DecolonialLab hat uns nicht nur wichtige Impulse gegeben, sondern auch die Dringlichkeit der Auseinandersetzung mit dekolonialer Praxis in der Arbeit unterstrichen. Wir stehen am Anfang eines langen Weges, aber wir wissen: Dieser Weg führt zu einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft – einer Gesellschaft, die dekolonial denkt.