Wusstest du, dass Tech-Konzerne aus dem Globalen Norden oft Daten und Arbeitskraft von Menschen aus dem Globalen Süden nutzen, ohne dafür einen fairen Ausgleich zu zahlen?

Dieser sogenannte digitale Kolonialismus verstärkt globale Ungleichheiten und schafft neue Abhängigkeiten.

Wenn wir uns nicht informieren und für Veränderung eintreten, bleiben weiterhin Macht und Kontrolle in den Händen weniger – auf Kosten vieler. Insbesondere der Menschen im Globalen Süden.

Es ist Zeit, kritisch hinzuschauen und für eine gerechtere digitale Welt einzutreten.

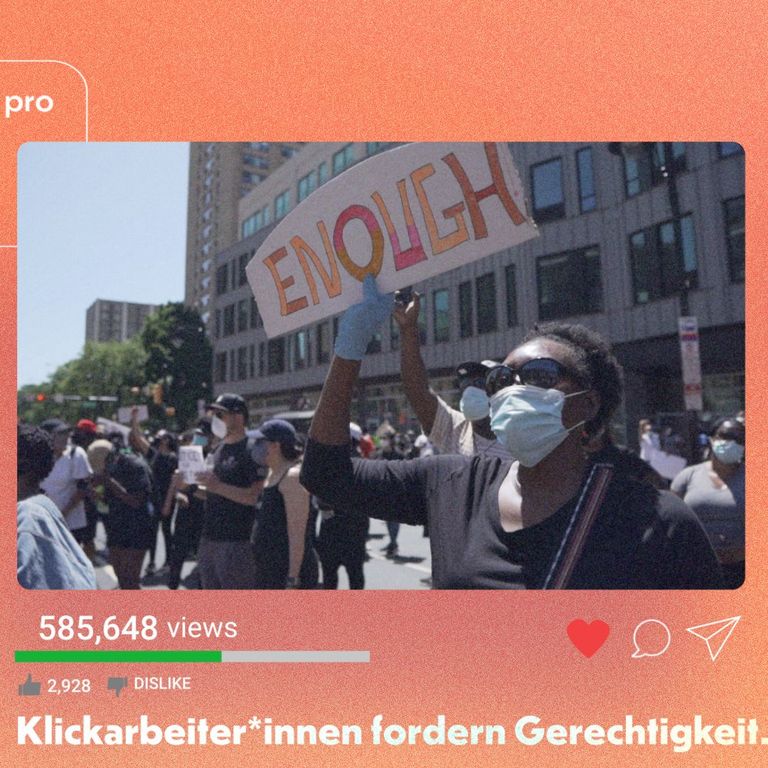

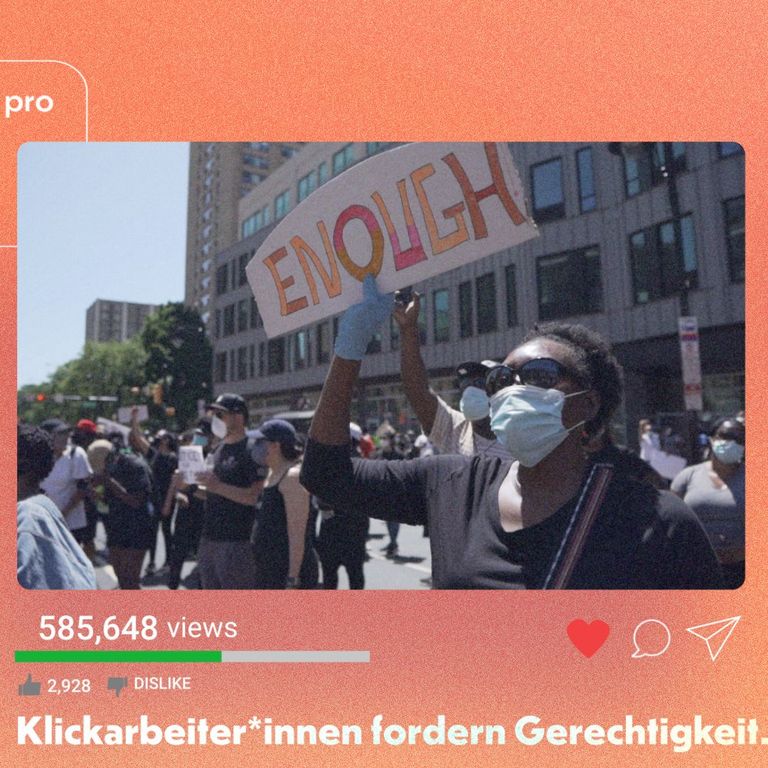

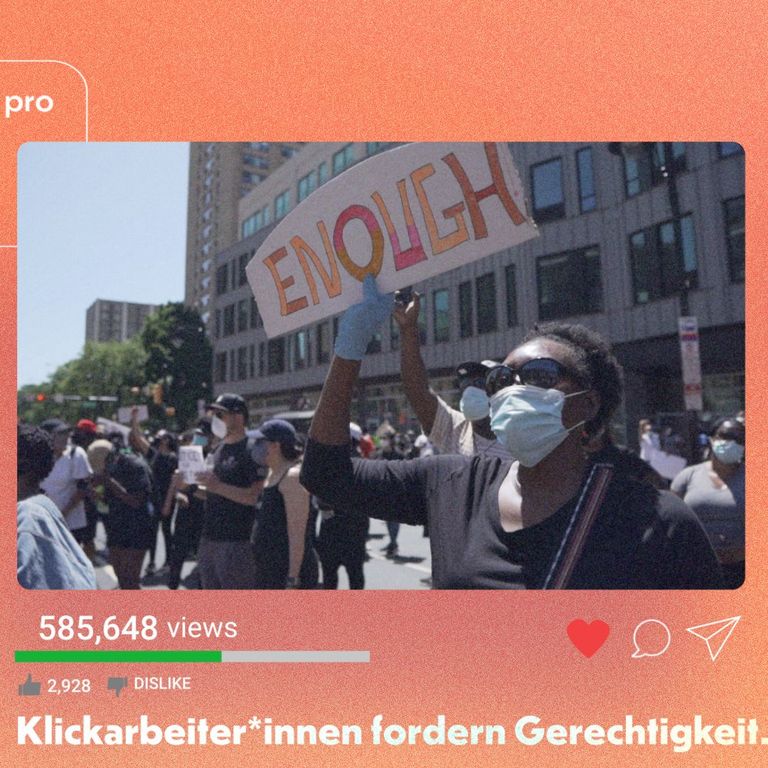

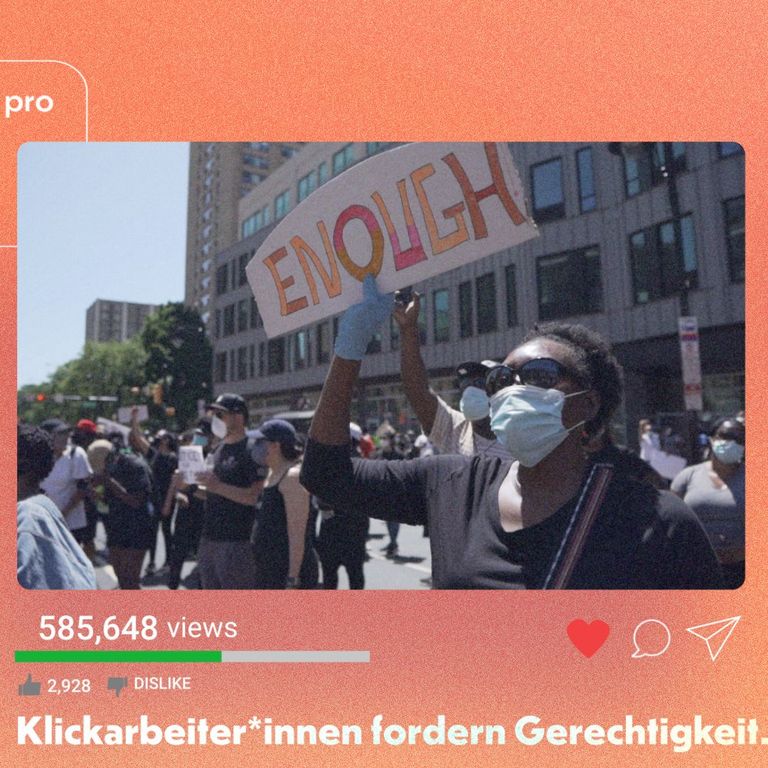

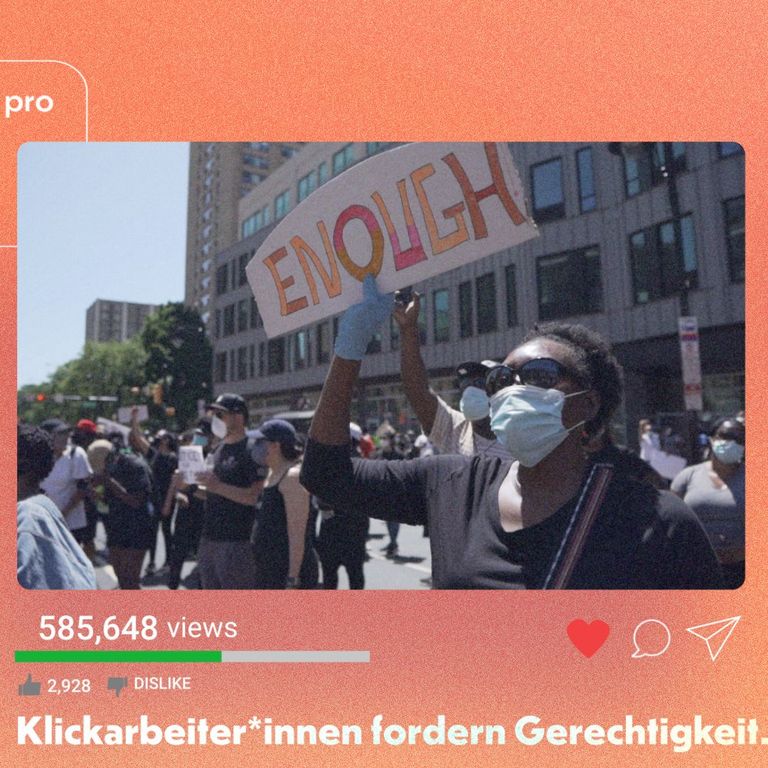

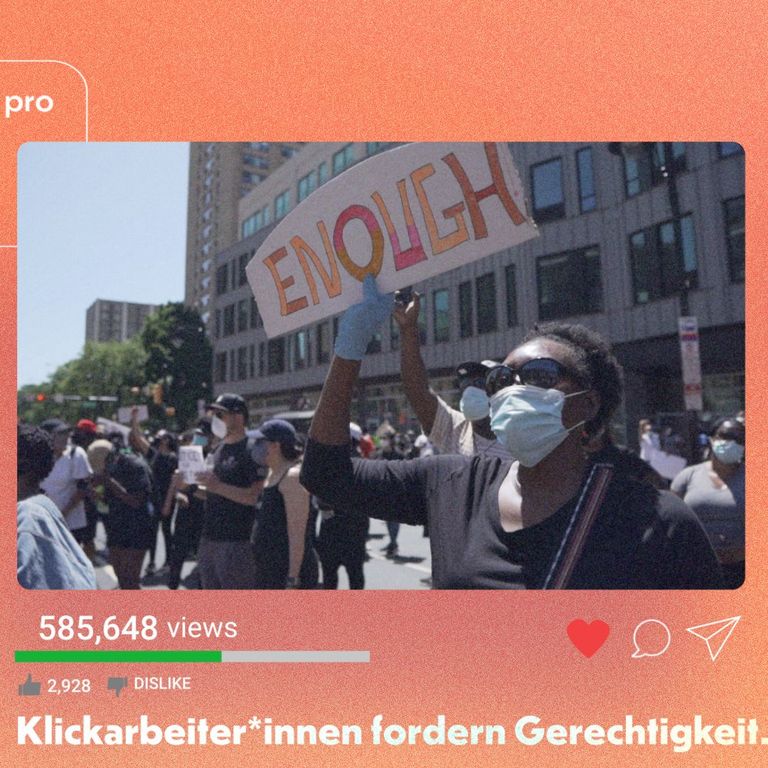

Die Klick-Arbeiter*innen sind aufgrund der geringen Löhne vor allem in Ländern des Globalen Südens beschäftigt, etwa in Kenia, Uganda, Indien oder Costa Rica. Ausgebeutet werden sie vor allem von Firmen aus dem Norden wie Google, Meta, Microsoft oder OpenAI.

Wie viele Klickarbeiter*innen es weltweit gibt, ist schwer zu sagen, da die Konzerne die Zahlen nicht preisgeben. Nach Schätzungen der Weltbank sind es über 150 Millionen Menschen, Tendenz steigend.

In Europa und den USA kämpften Politiker*innen und Aktivist*innen lange dafür, dass beispielsweise der Meta-Konzern Maßnahmen zum Umgang mit Hate-Speech und Diskriminierung in Sozialen Medien ergreift.

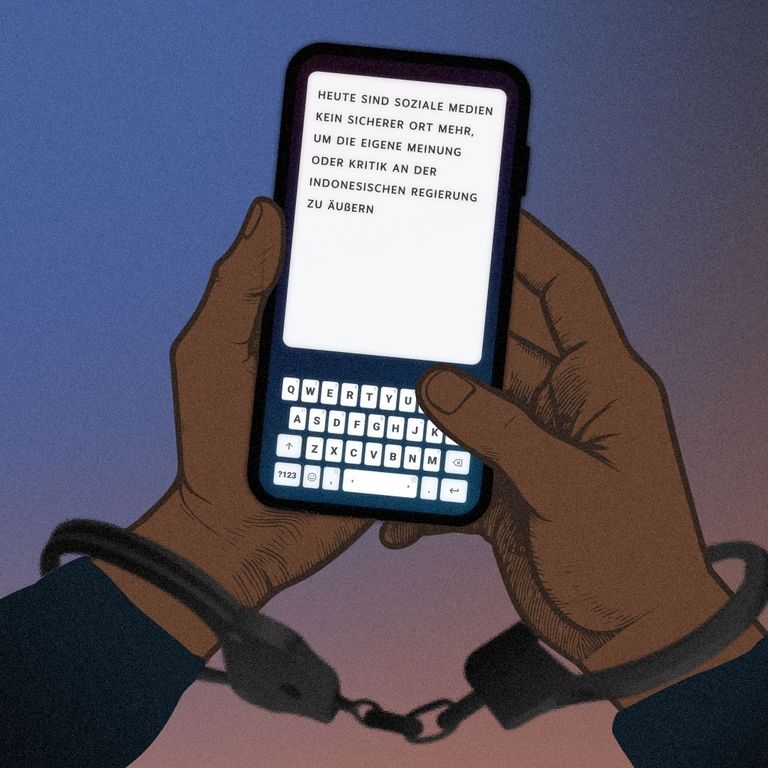

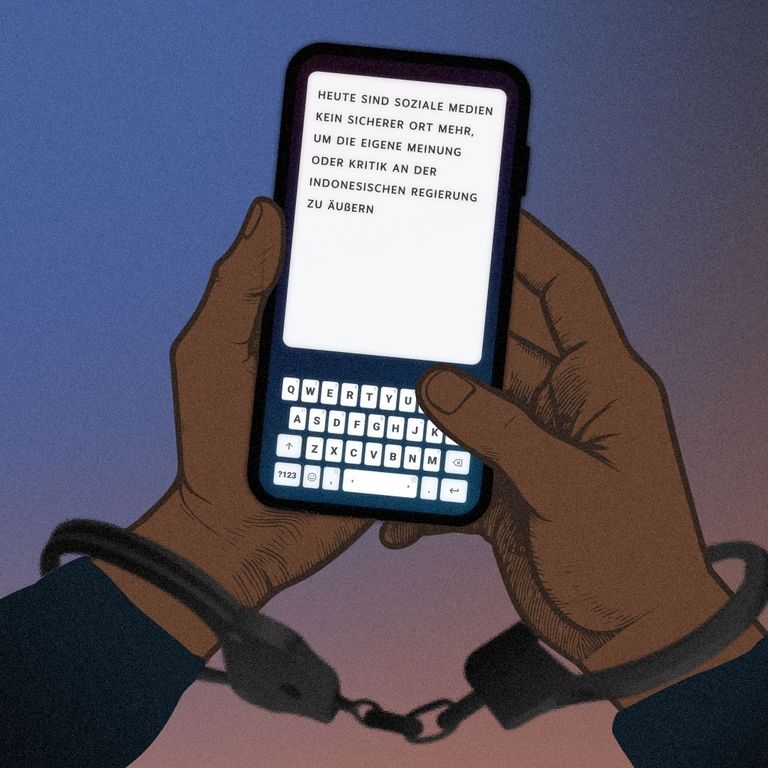

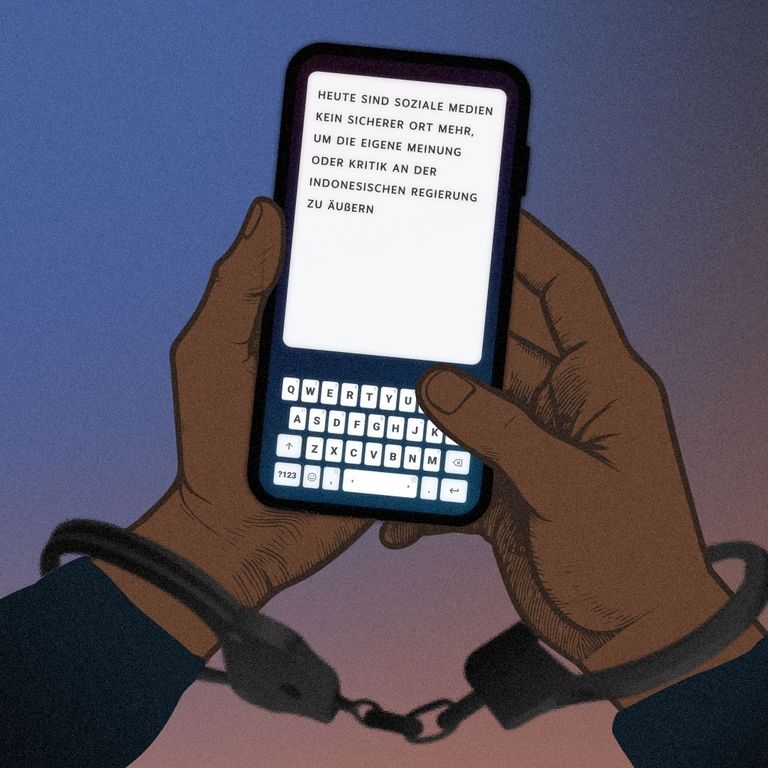

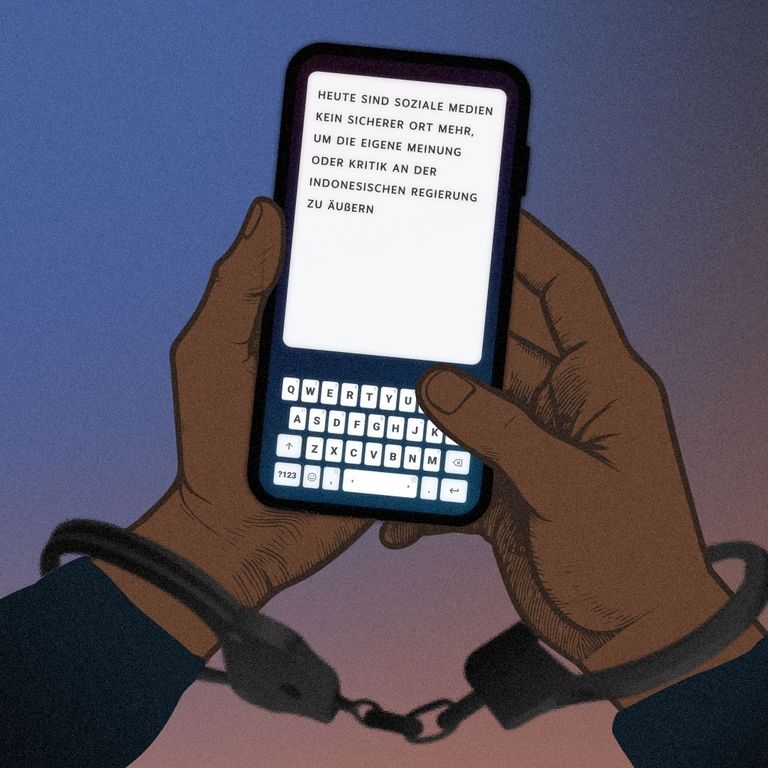

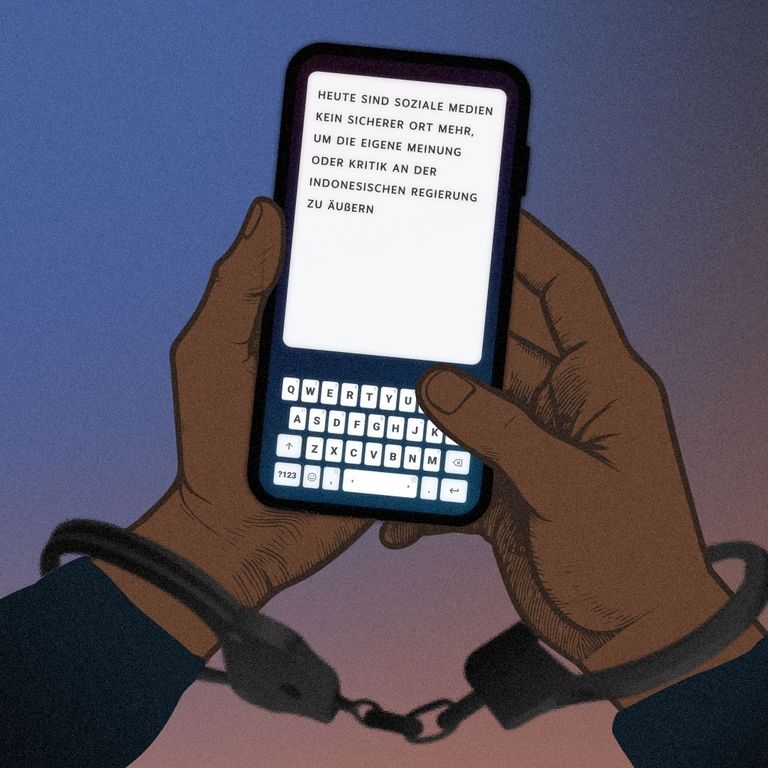

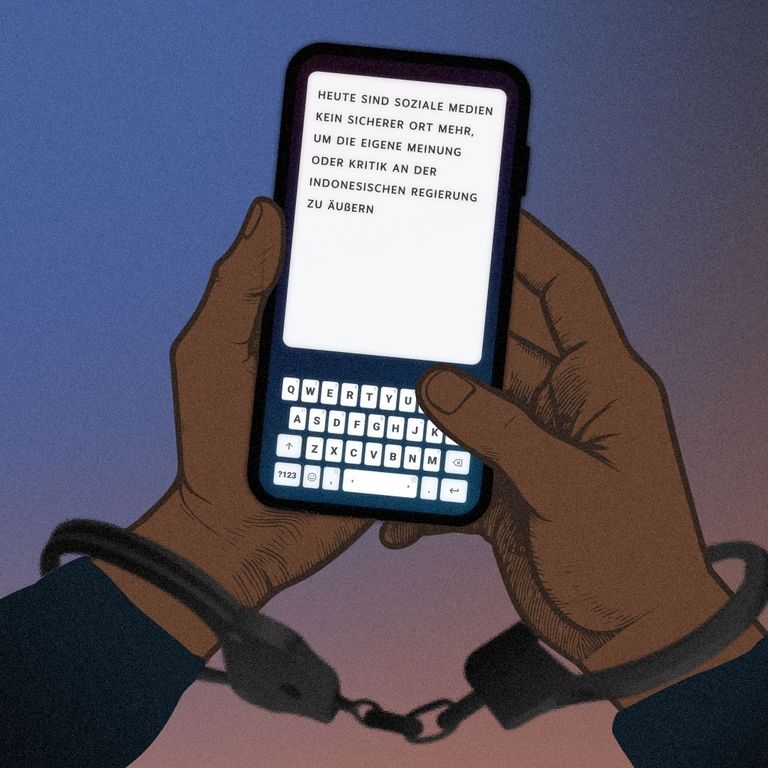

Im Globalen Süden hingegen erleben tausende Content-Creator*innen und Blogger*innen iaufgrund ihrer Posts oder Artikel Hass, Zensur und Einschüchterung und sind der Propaganda ihrer autoritären Regierungen ausgesetzt.

Sie werden nicht nur öffentlich diffamiert, sondern auch strafrechtlich verfolgt und auf der Grundlage bestimmter Digital-Gesetze verhaftet. Sie sitzen oft jahrelang im Gefängnis, beispielsweise in Ägypten, Myanmar oder Saudi-Arabien.

In Indonesien bekämpft die Regierung unliebsame Stimmen im Netz mit einem Gesetz, das ursprünglich dazu diente, beim Online-Handel den Umgang mit Hasskriminalität und Falschmeldungen zu verhindern. Die indonesische Regierung nutzt dieses Gesetz inzwischen als Allzweckwaffe, um die Zivilgesellschaft mundtot zu machen.

Seit 2021 durchsucht eine Cyber-Einheit der Polizei Soziale Medien und Chat-Apps nach vermeintlich strafrechtlich relevanten Inhalten. Sogar wer nur in halb öffentlichen Chatgruppen die Regierung kritisiert, kann im Gefängnis landen.

In Westpapua drosselte die Regierung das Internet und schaltete es zeitweise sogar ganz ab. Dadurch hatten lokale Menschenrechtsaktivisten große Schwierigkeiten, Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen zu überprüfen, zu dokumentieren und öffentlich zu machen, berichtet KontraS (The Commission for Disappeared and Victims of Violence), eine Partnerorganisation von Brot für die Welt.

Der Reichtum an Bodenschätzen erweist sich für die Länder des Globalen Südens von Beginn an als Fluch. Der Wettstreit um Gold und Silber zwischen Portugal und Spanien leitete das koloniale Zeitalter ein, heute ist Lithium einer der wichtigsten Rohstoffe des digitalen Wandels.

Ohne Lithium-Ionen-Akkus gäbe es weder Laptops noch Smartphones. Die Region mit den weltweit größten Vorkommen ist das sogenannte Lithiumdreieck in Südamerika.

Auf einer Fläche von mehr als 400.000 Quadratkilometern im Nordwesten Argentiniens, dem Westen Boliviens und dem Norden Chiles sollen sich mehr als 70 Prozent aller Lithiumvorkommen weltweit befinden.

Mit Wüsten wie der Atacama (Chile) und riesigen Salzseen wie dem Salar de Uyuni (Bolivien) gehören diese Regionen gleichzeitig jedoch auch zu den trockensten Gegenden der Welt.

Ein großes Problem, denn die Lithiumgewinnung lässt den Grundwasserspiegel noch stärker sinken. Die Folge: Die Vegetation vertrocknet, Böden versalzen und Vogelarten sterben aus.

„Das Lithium bringt vielleicht Millionen von Dollar, aber dafür werden unsere Lebensgrundlagen geopfert“, sagt Cristian Espindola aus Toconao, Chile.

Auf dem afrikanischen Kontinent haben bislang viele Menschen noch keinen Internetzugang. Die Infrastruktur fehlt, die Kosten für Geräte und Tarife sind sehr hoch.

Unter dem Deckmantel der Inklusion bieten sich die Tech-Konzerne wie Google, Meta oder Huawei ein Wettrennen bei der Verlegung von Unterseekabeln zum afrikanischen Kontinent.

Ihr Ziel: Die Daten afrikanischer Nutzer*innen in ihren eigenen Rechenzentren zu verarbeiten – und die Profite allein einzustreichen.

Die Kosten für den Aufbau dieser digitalen Infrastruktur tragen jedoch afrikanische Staaten, was sie weiter in die Verschuldung treibt.

Die Unterseekabel sind Teil einer „Neuen Seidenstraße“, die China seit über zehn Jahren baut. Das gigantische Infrastrukturvorhaben verläuft nicht nur über Land und Wasser, es hat auch eine digitale Komponente.

Neue Glasfasernetze und Rechenzentren von chinesischen Firmen erweisen sich für die afrikanischen Staaten als ein zweischneidiges Schwert. Während immer mehr Daten nach China abfließen und chinesische Produkte kaum noch aus dem Alltag der Afrikaner*innen wegzudenken sind, verschulden sich immer mehr afrikanische Staaten bei chinesischen Banken.

Besonders problematisch: Der Export chinesischer Überwachungstechnologie. Automatisierte Kameras und Sensoren aus China erlauben autoritären Regierungen die Kontrolle über ihre Bevölkerung und oppositionelle Gruppen.

Auch Chinas Konzerne und die Regierung haben Zugriff auf die Überwachungsdaten. Das gibt Peking zusätzliche geopolitische Macht.

Europas Antwort auf Chinas Neue Seidenstraße heißt: Global Gateway. Damit hilft sie europäischen Technologie-Konzernen wie Siemens, im Globalen Süden zu expandieren.

Neben Eisenbahnstrecken und Pipelines sollen Glasfaserkabel und Satellitensysteme insbesondere Afrika mit Europa verbinden. Das Ziel: gemeinsame Datenmärkte.

Nichtregierungsorganisation aus dem Globalen Süden wie unsere Partnerorganisation SEATINI aus Uganda befürchten jedoch, dass genau wie bei den Projekten US-amerikanischer oder chinesischer Konzerne die Daten in einer Einbahnstraße verlaufen werden: von Afrika nach Europa, aber nicht umgekehrt.

Auf der Farm der Zukunft wachsen nur noch biotechnologisch verstärkte Pflanzen. Drohnen schwirren über die schier endlosen Weizenfelder, Roboter patrouillieren durch die langen Reihen der Maisstauden.

So klingt die Erzählung von Amazon, Microsoft & Co. Smart Farming soll, „die Armen mit Wissen ausstatten“ und ihnen eine bessere Ernte ermöglichen.

Nicht zufällig erinnert diese Erzählung an den traditionellen Kolonialismus, als die Kolonisatoren aus Europa die eroberten Länder als rückständig und unterentwickelt bezeichneten, denen es an Technologie und Wissen fehle.

Die wahre Ernte wird jedoch weit weg vom Acker eingefahren, meint die Landwirtschaftsexpertin Kartini Samon von unserer Partnerorganisation GRAIN.

Die Agrar- und Tech-Konzerne „sammeln so viele Daten wie möglich von allen Knotenpunkten des Lebensmittelsystems und finden Wege, von diesen Daten zu profitieren“.

Eine verheerende Entwicklung für jene Menschen, denen täglich Hunger und Mangelernährung drohen.

Aktuell bestimmen übermächtige Tech-Konzerne die Digitalisierung und damit das Leben aller Menschen. Doch das ist keine unveränderbare Tatsache.

Um raus aus dem digitalen Kolonialismus zu kommen, müssen wir zuerst die Augen öffnen für die Folgen des digitalen Raubzugs im Globalen Süden: Elektroschrott, Datenraub an Kleinbäuerinnen und Indigenen, Unterdrückung oppositioneller Gruppen mittels digitaler Überwachungstechniken.

Wir müssen uns einsetzen für eine bürgernahe Gesetzgebung und die Einrichtung dezentraler, lokaler Technologien.

Die Digitalisierung muss so gestaltet werden, dass die Rechte der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika geachtet werden wie in der EU.

Ihre Daten müssen genauso sensibel behandelt werden wie die Daten von Menschen in der EU. Die Zeit ist reif für einen Wandel!

Text von Sven Hilbig, Digitalexperte bei Brot für die Welt, und Ingo Dachwitz, Journalist.